コントロールパラメーター解説

こんにちは、ムセキ(@nagoyakampo)です。

趣味で作曲をしていて、過去にはボカロ曲が市販されているゲームに曲が採用されたこともあります(PSP「初音ミク -Project DIVA-」の「猫なキミ」:774P名義)。

また、サブスク等でボカロ曲を配信しています(774P名義)。

今は歌の無いインストゥルメンタルを中心に作曲していますが、昔自分がやっていたボカロ調声について、方法などを詳しく書いておこうと思い立ちました。

基本的に、ボカロ曲は「ベタ打ち」と呼ばれるものが多く、人間らしく歌わせるというのはあまり流行っていません。

ですが、「きちんと歌わせたい!」と思ってらっしゃる方もおられますので、まとまった情報があると少しでもお役に立てるのではないでしょうか。

今回の記事の内容は、「Vocaloid Editorのコントロールパラメーター(以下パラメーター)解説」です。以下の順番でご紹介しています。

Musical Editor(Piapro Studio)のパラメーターについて

「VEL(ベロシティ)」解説

「DYN(ダイナミクス)」解説

「BRE(ブレシネス)」解説

「BRI(ブライトネス)」解説

「CLE(クリアネス)」解説

「OPE(オープニング)」解説

「GEN(フェンダーファクター)」解説

「POR(ポルタメントタイミング)」解説

「PIT(ピッチベンド)」解説

「PBS(ピッチベンドセンシティビティー)」解説

さいごに

ボカロ調声のメイン作業は、Vocaloid EditorやPiapro Studio等のパラメーターの調整になります。

本記事では、それらのパラメーターの解説と、どう変化させていくのが良いかをご紹介していきます。少しでもお役に立てたら嬉しいです。

それでは、ご覧ください。

スポンサーリンク

Musical Editor(Piapro Studio)のパラメーターについて

ボカロ調声の大半の作業は、Musical Editor(Piapro Studio)の下部にある各種パラメーターの調整になります(上図参照)。

ですが、これらのパラメーターはアルファベット3文字で表記されていて解りにくいです。

これらの各種パラメーターについて、僕はVocaloid3 Editorを使っていますので、それで解説をしていきます。

各種パラメーターの働きをしっかりと理解してデータ調整(調声)すれば、バーチャルシンガーもそれに答えてくれます。

この時に気を付けないといけないのは、「これらの調整されたパラメーターは、バーチャルシンガーのデータベースによってかかり方が全く違う」ということです。

ですので、あるAというシンガー用に調整したデータは、Bというシンガーで聴くと全然ダメということもありえます。

その辺りのデータ調整は、自分の耳を頼りにして行っていきます。それでは、早速ですが解説に入っていきます。

「VEL(ベロシティ)」解説

「VEL(ベロシティ)」は、発声の際に口を開く時の速度を指定するパラメーターで、それにより子音の長さが変わります。

具体的な値は0~127で、デフォルトが64となっています。値が大きくなれば早くなり、値を小さくすると遅くなります。

子音の発音が短くなればなるほど、その子音が強調されて聞こえます。ですので、子音を強調したい場合は値を大きくすればいい、ということになります。

VELの使い方

64の値をデフォルトとし、早いメロディラインを発音する場合には値を大きく、逆にゆったりとしたメロディラインの場合は若干下げ目にすると良いでしょう。

また、息継ぎ後すぐに歌うフレーズの部分は値を高めに、息継ぎ前に歌うフレーズの部分は下げ目にすると抑揚が出てきます。

これは実際に歌ってみると解るのですが、息継ぎ直後のフレーズを歌う場合は子音が強く、逆に息継ぎ直前のフレーズの場合は母音が強くなる為です。

実際の数値は各バーチャルシンガーで癖がありますので、一概には言えません。

ですが、コツがつかめるようになるまでは、64をデフォルトとして大体30~100位で数値を変化させていくと無難です。

「DYN(ダイナミクス)」解説

「DYN(ダイナミクス)」は、声量を指定するパラメーターで、ボカロ調声で一番重要なものになります。

MIDIで言う「エクスプレッション」に当たり、声の抑揚をつける働きがあります。デフォルトだと64で、0~127の値で変化させます。

DYNの使い方

曲の盛り上がりに応じて、強く発声したい時には大きい値、弱く発声したい場合には小さい値を指定します。

僕の中での基準は、大体

ff(フォルテッシモ:ごく強く)≒120

f(フォルテ:強く)≒100

mf(メゾフォルテ:やや強く)≒80

mp(メゾピアノ:やや弱く)≒60

p(ピアノ:弱く)≒40

pp(ピアニッシモ:ごく弱く)≒20~30

という感じです。デフォルトだとmp(メゾピアノ)位でしょうか。

また、しゃくり上げ等で歌声にポルタメントを手動で表現する場合にDYNを使います。

後は、音符の両サイド部分を少し下げてやると、機械っぽさが薄れて自然な歌声に近づきます。これは、僕が開発したDOMINO調声法の記事で詳しく解説します。

「BRE(ブレシネス)」解説

「BRE(ブレシネス)」は、声の中に入る息の音を指定します。上げるとハスキーな声になります。ですが、あまり値を上げ過ぎると耳障りな声になるので、注意します。

デフォルトは0で、値は0~127までになります。

BREの使い方

BREは歌手エディターの歌声パラメーターでも指定できますので、そちらでベースの声を設定する場合がメインの使い方になります。

コントロールパラメーターではあまりいじることは無く、突発で息の多い声(ささやき声)が欲しくなった場合に使用すると良いでしょう。

使用する場合は、効果のかかり具合をみながら慎重に値を上げていくようにします。普段、あまりいじることはありません。

「BRI(ブライトネス)」解説

「BRI(ブライトネス)」は、声の中~高音域部分の量を増減します。この値を高くすると明るくキラキラした音になり、低くすると落ち着いた大人っぽい声になります。

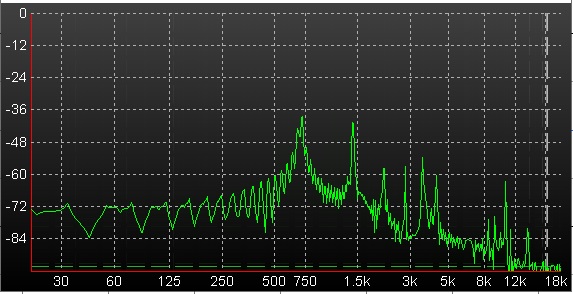

BRI値のみ127

デフォルト

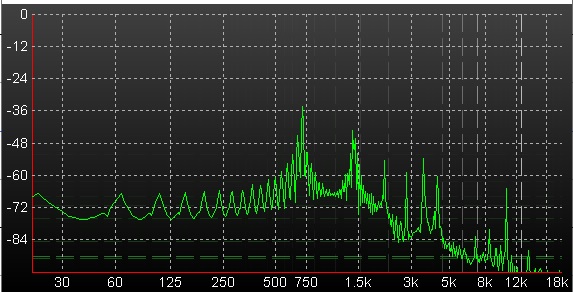

専門的な話になりますが、僕がテストした所では、声の周波数帯域の1.5kHz辺りが強調されていました(画像参照)。

BRI値が127で強調されているといっても、そこまで大きな差が無く聴感上も「少し変わったかな?」程度の変化です。

ささやき声等には、この値を低く指定すると良いでしょう。

デフォルトの値は64で、0~127までの値を取ります。

BRIの使い方

BRIは、64を中央値として±30位指定するのがお勧めです。

BREと同じく歌手エディターの歌声パラメーターでも指定できますので、デフォルト値はそれで指定し、そこからコントロールパラメーターで微調整するという使い方でも大丈夫です。

メロディラインの高音部であったり、強く歌う部分で値を高めに指定し、弱く歌う部分で低めの値を指定すると良いでしょう。

「CLE(クリアネス)」解説

「CLE(クリアネス)」は、声の高音成分を指定して文字通り「クリア」さを調整するパラメーターです。

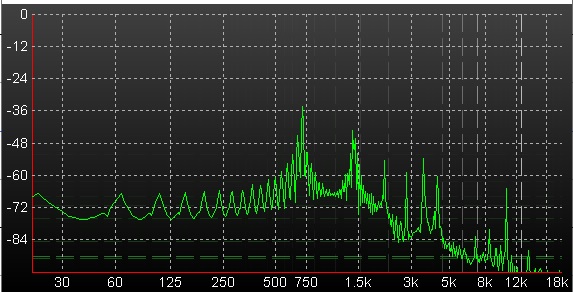

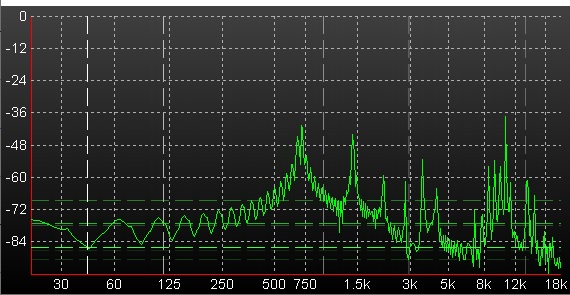

CLE値のみ127

デフォルト

BRIと似ていますが、強調される周波数帯域が8kHz~12kHzの間になります(画像参照)。CLE値127はBRI値127と違い、聴感上もかなりキツい変化をしています。

ハッキリと聞こえるようにするか、籠った感じで聞こえるようにするかを調整するパラメーターになります。

デフォルト値は0で、0~127の間で指定します。

CLEの使い方

「ハッキリ聞こえた方が良いじゃないか。」と思われるかもしれませんが、上げ過ぎると上記の通りの変化となり、チリチリして耳障りな声になります。

僕の感覚では、0~30位の間で指定するのが良いと考えています。息継ぎ後やサビでは上げめに、息継ぎ前では下げ目に調整することが多いです。

歌手エディターの歌声パラメーターにも入るパラメーターですので、そちらでデフォルト値を調整しても良いでしょう。

「OPE(オープニング)」解説

「OPE(オープニング)」は、発声の際の口の明け具合を調整するパラメーターで、発音の明瞭さを調節することが出来ます。

デフォルト値が127となっていて、0~127の間で値を指定します。

ずっと127のままで良いような気がしますが、それだと声の聞こえ具合が一定になりますので、指定してあげる方が良いでしょう。

OPEの使い方

OPEの使い方ですが、発声している平仮名の母音によって機械的に指定していくと良いでしょう。

僕の中での大体の目安ですが、

あ≒127

い≒50~70

う≒40~50

え≒80~100

お≒80~100

としています。

実際に、自分で「あ、い、う、え、お」と発音すると解りますが、口の開き具合は概ね上記の値位の割合になっているはずです。

ちなみに、「う」は実際の口の開き具合よりも大きい値を使用しています。

これは、あまり小さい値を入れてしまうと、シンガーが正常に発声しなくなる場合があるからです(データベースによって様々ですので、聴きながら微調整します)。

面倒ですが、一音ずつ指定していきます。

「GEN(ジェンダーファクター)」解説

「GEN(ジェンダーファクター)」は、フォルマントと呼ばれる周波数の山のパターンを調整します。

これは、簡単に言うと、男性の声と女性の声のフォルマントパターンを調整するパラメーターになります。

値が高いと男性の声に近づき、逆に値が低いと女性や子供の声に近づいていきます。デフォルト値は64で、0~127までの値で指定できます。

GENの使い方

GENについては、僕はコントロールパラメータでいじることは殆ど無く、歌手エディターの歌声パラメーターでの設定が全てになります。

というのも、このフォルマントというのは、その人の性別や体格で決定されてしまうという側面がある為です。

ですので、言い換えると一曲の間に変更はあまりする必要が無いと考えられ、コントロールパラメーターで指定する意味はあまり感じません。

「POR(ポルタメントタイミング)」解説

「POR(ポルタメントタイミング)」ですが、これは、音符の音程が移り変わる際に、滑らかにピッチが移動し始めるタイミングを指定します。

デフォルトは64で、0~127の間で指定出来ます。

値を小さくするとピッチの移動タイミングが早くなり、値を大きくすると、ピッチの移動タイミングが遅くタメを作った感じの音程変化になります。

PORの使い方

実際に歌手が歌っているものを聴いていますと、メロディラインが低い音から高い音に飛ぶ場合、タメを作りながら音程変化していることが多いです。

これは、高音域が苦しいので、無意識のうちにストレスを感じるためです。

逆に、高音から低音にメロディラインが流れる場合、早く楽になりたいと思い、ピッチ変化は早めになります。

また、メロディラインで強調したい部分がある場合、一瞬ですがしゃくり上げるような歌い方になります。この時も、ピッチ変化は遅いタイミングになります。

以上より、PORの指定は高音域に一気に上がる際や強調したい音では値を高めに、逆に高い音から低い音に流れるメロディラインの場合は低い値に指定すると良いでしょう。

実際の値は使用するシンガーのデータべースによりますが、あまり大きい値を指定するとかかり過ぎてしまいますので、45~80位の間で控えめに値を指定すると良いでしょう。

ちなみに、僕は高音域に飛ぶフレーズやしゃくり上げでPORは使用せず、次にご紹介するPIT(ピッチベンド)の値を指定して表現しています。

ですので、PORは僕の場合、下降フレーズのみで使用するパラメーターになります。

「PIT(ピッチベンド)」解説

「PIT(ピッチベンド)」は、MIDI等でよくあるピッチベンドと同じ働きをします。

具体的には、声の音程を細かく変化させることが出来るパラメーターになります。

次の段落でご紹介するPBS(ピッチベンドセンシティビティー)でPITの範囲を指定し、その中で細かく値を指定して音程を変化させていきます。

デフォルト値は0で、ー8192~8191の間で値を指定して変化させます。

PITの使い方

僕は「DOMINO調声法」という調声方法を開発して使っていますが、PBSと併せて声のしゃくり上げやビブラートでPITを多用します。

理由ですが、PORよりPITで指定した方が意図する変化とのズレが少ない為です。

「Vocaloid Editor」や「Piapro Studio」のみで調声を行う場合は、効きがかなり強くパラメーターの指定が難しいので、慣れるまでは使用しない方が良いでしょう。

「PBS(ピッチベンドセンシティビティー)」解説

「PBS(ピッチベンドセンシティビティー)」は、上でご紹介したPITの幅を指定し、効き具合を調節するパラメーターになります。

デフォルトは1で、0~24の値で指定します。PITの幅はー8192~+8191ですが、プラス若しくはマイナスに限界までPITを振った時の幅をPBSで指定します。

また、PBSの値1つは半音単位となりますので、PITを8191まで振った時に「ド→レ」のように全音分のピッチを変化させたい場合、PBSの値は2を指定します。

つまり、ピッチ(音程)変化をPITで指定する場合、PBSで変化範囲を指定し、その中でPITを変化させていくことになります。

PBSの使い方

PBSの値は、僕の場合は2がデフォルトで、アイドルのように最後にピッチを上げて抜けるような歌い方をする場合、PITを上限まで振った時に上げたい音程にPBSを指定します。

例えば、「PITを限界8191まで振った場合に2音上げたい場合は4を指定」といった感じです。

一時的にPBSを変えた場合、またすぐに戻して戻し忘れが無いようにします。

さいごに

今回は、ボカロ調声に使うパラメーターについての解説でした。

ボカロ調声のメインは、今回ご紹介したパラメーターの調整になります。

最初は慣れないとは思いますが、何度も繰り返して作業をしていると、どんどんと上達していきます。今回の記事が、少しでも作業のお役に立てれば幸いです。

最後にお知らせですが、本記事を含むボカロ調声記事のまとめが出来ました。以下からリンクしていますので、是非ご覧ください。

-

-

【Vocaloid】ボカロ調声のコツ&テクニックまとめ【ボーカロイド】

それでは、ムセキでした。